这片票房失利, 何止是名字的问题呢?

来源:资讯 人气:64 更新:2025-10-25 08:03:02

近日,《毕正明的证明》上线流媒体平台。

《毕正明的证明》,上映于10月1日,10月18日,就在流媒体平台上线。据说是该片票房不佳,只收得8000多万,因此,卖给流媒体平台,还能回一波血。

据了解,《毕正明的证明》,在豆瓣评分7.3分,是「国庆档」评分最高的电影。

但是,口碑与票房倒挂?为何?

首先,评分高,不代表口碑就好,可能是看得人少。

其次,《毕正明的证明》确实存在一些缺陷。

先强调一下,我个人认为,《毕正明的证明》,是一部合格的商业电影,叙述了一个相对完整的故事,但是,这只是一部电影最基础的要求啊。

《毕正明的证明》具体问题如下。

其一,该片网络上最大的吐槽点,就是「电影名字」,确实如此。

《毕正明的证明》,其实可以算一部「警匪片」,讲述差佬卧底小偷组织,最终团灭小偷组织的故事,有悬疑、动作等元素。

可是,如果,光听名字,你能猜到该片是啥类型的电影吗?

反正,我一开始以为是一部「文艺片」,以及,这种带谐音的电影片名,通常是「烂片」标配。

电影名字不行,在宣传上,就有些吃力。

其二,故事虽然相对完整,但故事中,人物与人物之间的关系,人物与人物之间关系的转化,刻画得比较贫瘠。

毕正明与大白桃(张天爱饰演),以及大白桃团队关系的转变;

四爷与花手(王彦霖饰演),四爷与少爷,花手与少爷,大白桃与曼姐,四爷与曼姐,毕正明与花手,等等,这些人物之间的关系,都是蜻蜓点水。

这些人物之间,有对立,有共生,都是可以深入剖析的,但该片主创,只是画了一张人物关系图,观众并不了解这些人物的行为动机。

譬如:

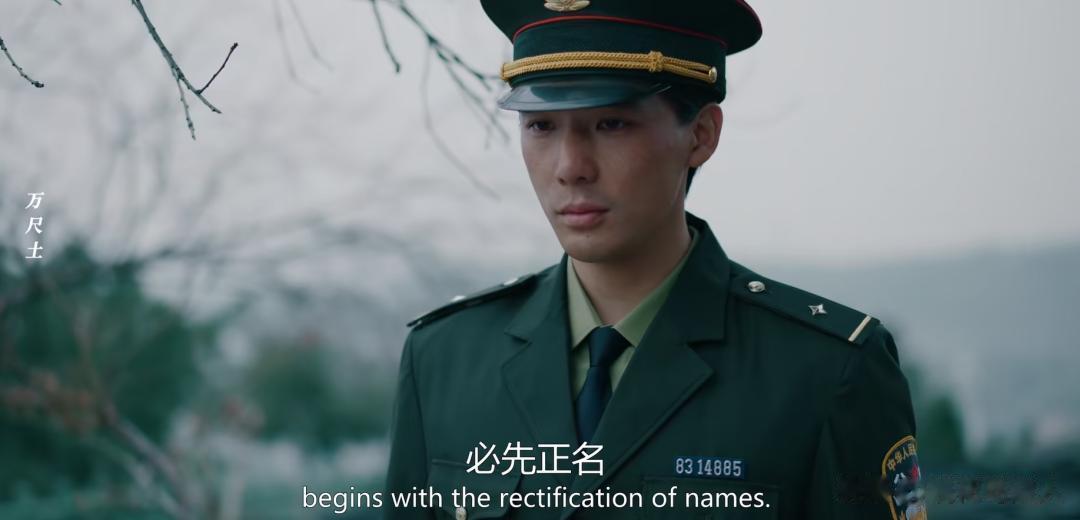

毕正明为什么执着于「证明」自己,即便腿瘸了,也要做反扒差佬?结尾的时候,提了一嘴,顺便点了一下题,但是,人物刻画,不能只是提一嘴,任由观众想象。

毕证明(王安宇饰演)与老差佬周队(聂远饰演)之间的关系转化是怎样递进的?周队如何从嫌弃毕正明到委以重任的?同样的问题,该片点了一下,但没有深入。

四爷为什么偏爱少爷?四爷为什么就不能让花手成为接班人?

花手和四爷到底什么关系?他怎么突然就杀了四爷?而且,花手像疯了似的,后期见人就杀,他的驱动力是什么?

其三,人物塑造单薄,人物关系不明,这就引发另一个问题,故事虽然能自圆其说,相对完整,但故事推动的逻辑,其实是有缺失的。

譬如,小偷团伙那条线,四爷为什么就非得偏爱少爷,导致少爷和花手对立?

四爷偏爱少爷也就罢了,他对花手竟然没有防备,堂堂一个「荣门」(小偷组织)老大,竟然被花手轻易干掉。

随后,另外一个幕后大佬曼姐,也轻易被花手干掉。

怎么,这些大佬,办事一个小弟都不带啊?

这里又牵扯出一个「逻辑问题」,那就是,小偷为什么当小偷,这里面有一个约定俗成的认知,小偷的战斗力偏低,因此,才干些偷鸡摸狗的勾当,譬如小偷祖师爷时迁,他是没啥战斗力的。

现在,花手这个人物,其实已经崩坏,他已经不算「贼」,而是「悍匪」。

譬如,毕正明卧底大白桃团队那条线,毕正明能够卧底成功,其实是缺乏说服力的,大白桃等人,有「识人」本领,且大白桃与毕正明有过一面之缘,以及,毕正明这个「新兵蛋子」,全身都是破绽,久经江湖的大白桃,不可能看不穿毕正明。

因此,编剧需要为两人安排一个合理的「关系」,别把观众当傻子,要编一个合理的「关系」,让这段情节「合理化」。

比如,大白桃就是知道毕正明的身份,但毕正明有她可利用的部分,至于是什么,这是编剧该思考的。

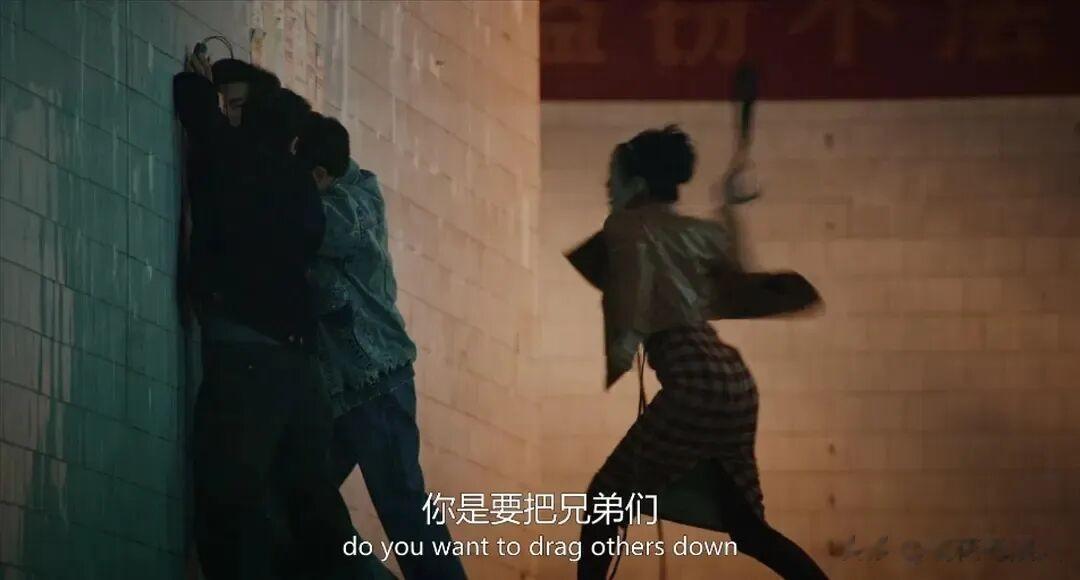

其四,说到此,《毕正明的证明》,就涉及另一个问题,「江湖味儿」太淡,导致人物关系转变不够顺畅、深入。

《毕正明的证明》,将「小偷组织」,以近乎武侠小说的形式呈现,分工明确,手段高明,那么,如此呈现,电影必须得有一股「江湖味儿」。

说到底,《毕正明的证明》,其实有点儿像港片,港片的「江湖味儿」是很浓的。

港片很简洁,总能用简单的笔墨,就勾勒出所谓兄弟情以及江湖恩怨,《毕正明的证明》就差了许多,大白桃团队的兄弟情,王安宇与大白桃的江湖义气等,这些刻画都很别扭。

以《龙虎风云》为例,咳咳,这确实有点儿欺负《毕正明的证明》,周润发也是卧底,但是,他与悍匪李修贤的关系转变,是非常顺畅的,从共生,到对立,这种转变,他俩肝肠寸断,观众也揪心。

其五,该片故事背景应该在90年代吧,每个人都太「新」,不是穿衣打扮「新」,而是画面太「新」,太「干净」。

饶是如此,《毕正明的证明》依然值得一观吧。算是不错的「类型片」,虽然在重复「老港片」的套路,但是,复古何尝不是一种流行。

以上,就说这些吧,我是桃花岛浪人,全文完。纯属闲聊,请勿以我为准。

#毕正明的证明 #王安宇 #张天爱