多久没为滑稽戏笑出声了? 这部新戏满场欢腾, 让人想起当年的盛况

来源:资讯 人气:46 更新:2025-10-26 08:05:06

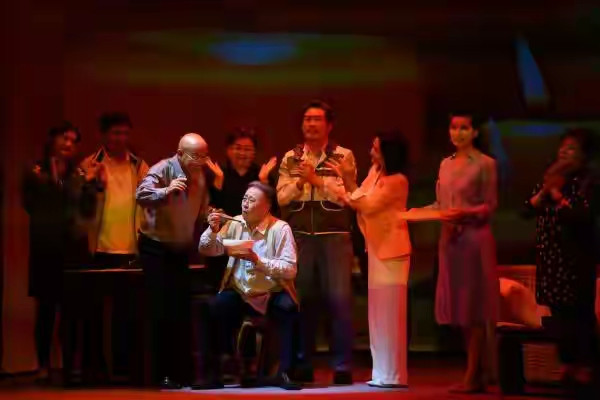

“全场笑了不下50次!这才是刻在上海人DNA里的快乐!”美琪大戏院散场时,带着孙子来看戏的张阿婆抹着笑出来的眼泪感慨。舞台上,《蒸蒸日上》的演员们刚谢幕,掌声和叫好声仍在剧场里回荡——这部聚焦南翔小笼百年变迁的滑稽新戏,正让越来越多上海人重新走进剧场,找回了久违的“滑稽戏记忆”。

曾几何时:滑稽戏是上海人的“精神点心”

对老上海来说,滑稽戏从不是“小众消遣”,而是融进日常的“必需品”。上世纪80年代的上海,《路灯下的宝贝》《阿混新传》这样的经典剧目能连演数月,戏票要提前排队抢购,连加座都座无虚席 。那时王汝刚一年能演580多场,差不多每天都要在不同剧场间奔波,里弄搭个台子就能开演,群众围得里三层外三层,笑声能飘出半条街 。

那些年,滑稽戏里藏着最鲜活的上海生活:《七十二家房客》的弄堂纠纷里有市井智慧,《红茶坊》的沪语调侃里是人情冷暖,连孩子们都能学着戏里的腔调互相打趣。对上海人而言,滑稽戏就像生煎馒头配豆浆,是刻在生活里的味道,是茶余饭后最实在的欢喜。

何时起:剧场冷了,笑声淡了?

可不知从何时起,上海人的娱乐清单里没了滑稽戏的位置。剧场里的观众越来越年长,年轻人大呼“听不懂”“不接地气”;舞台上的新戏越来越少,不少剧团还在靠包场演出维持,剧本成了“政策图解”,没了当年的生活气 。更让人惋惜的是,一些滑稽演员忙着拍广告、上综艺,舞台上反倒难觅踪影,有人调侃“电视上很热闹,剧场里很冷清”。

“上次看滑稽戏还是十年前陪爸妈!”35岁的陈先生说出了许多年轻人的状态。当短视频里的段子取代了剧场里的包袱,当方言流失让沪语笑料变陌生,曾经一票难求的滑稽戏,渐渐成了“父辈的回忆”,连老戏迷都忍不住叹息:“这门老艺术,难道要凉了?”

新戏破局:不端不装,笑里藏着真生活

《蒸蒸日上》的走红,恰恰戳中了观众的期待——好的滑稽戏,从来都是“贴地飞行”的。这部由潘前卫领衔主演、王汝刚担任艺术顾问的新戏,把南翔小笼的百年发展史藏进两户人家的命运纠葛里,从清末的创牌到当代的传承,每段故事都连着上海人的生活记忆 。

戏里没有刻意的“搞笑套路”,全是源于生活的“自然笑料”:老师傅教做小笼时的严苛较真,老字号面临转型时的观念碰撞,甚至连“点心点心,点的是良心”这样的台词,都带着烟火气的真诚。王汝刚、龚仁龙等老戏骨的特邀出演更添彩,潘前卫一人分饰三角,把不同年代传承人的特质演得活灵活现,曹雄、许伟忠饰演的“石狮子”用独角戏串联剧情,包袱密集又不生硬 。

最打动观众的是它的“不端不装”:既有沪剧、越剧的戏曲元素,也有流行歌曲、西洋歌剧的混搭;既保留了“说噱做唱”的传统功夫,又用会说话的“石狮子”玩出布莱希特式的创新表达 。就像一位网友说的:“笑完想起外婆做的点心,想起上海的老味道,这才是滑稽戏该有的样子!”

不是回忆杀:是老艺术的“新生路”

《蒸蒸日上》的满场欢笑,藏着滑稽戏复兴的密码。它证明观众从不是不爱滑稽戏,而是不爱脱离生活的“空洞搞笑”;年轻人不是听不懂方言喜剧,而是需要能共鸣的“时代故事”。就像两大滑稽剧团合并成立上海独脚戏传承艺术中心后推出的《舌尖上的诱惑》,聚焦食品安全这一民生话题,同样收获满场笑声与思索,证明贴近生活的题材永远有市场 。

如今,越来越多新尝试正在发生:抖音短剧里的沪语滑稽片段单条播放破百万,校园里的“滑稽戏工作坊”在培育新苗,剧场里的年轻观众占比悄悄上涨。这些变化都在说:滑稽戏从不是“过时的艺术”,只要守住生活的根、接上时代的气,就能一直笑下去。

散场时,张阿婆的孙子拿着戏票问:“下次还有这样的戏吗?我还想看!”这或许就是最好的答案。当滑稽戏重新走进年轻人的视野,当剧场里的笑声跨越代际,我们忽然明白:那些藏在沪语里的幽默,那些扎根生活的温暖,从来没有走远。

上海人,是时候再进一次剧场了——不为怀旧,只为在笑声里,重新遇见这座城市的烟火与温情。