徐峥, 戳穿了王传君被“排挤”的真相, 他给所有男演员提了个醒

来源:资讯 人气:61 更新:2025-11-09 08:03:22

文|言午玉

编辑|黄毅来了

从怒怼著名导演的“低情商”,到拒演成名作的“忘本”。

从存款百万却喊穷的“凡尔赛”,到获奖后被质疑“德不配位”。

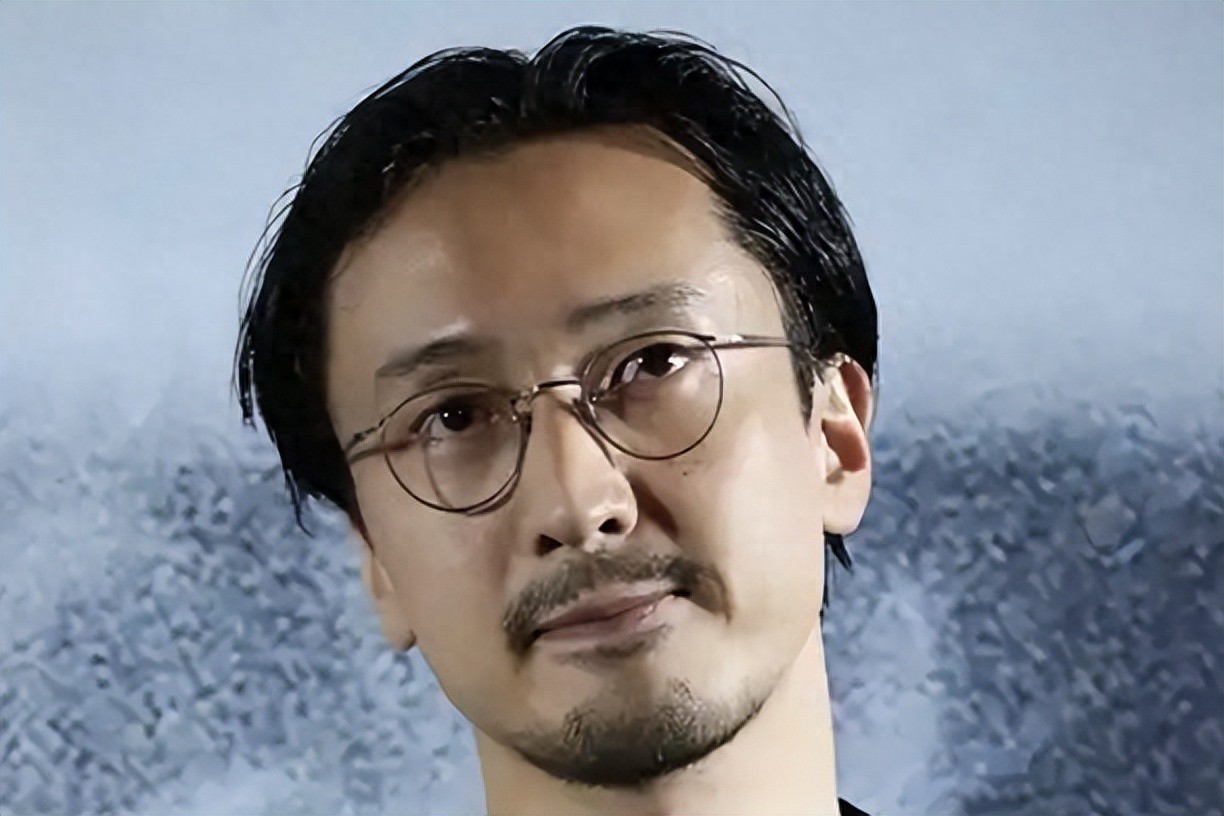

王传君身上的每一个标签,似乎都精准踩中了行业的“雷区”。

如今,一场影帝加冕仪式,彻底揭开他在娱乐圈的“真实处境”。

原来,徐峥当年的评价真没错。

1、领奖台上的“局外人”

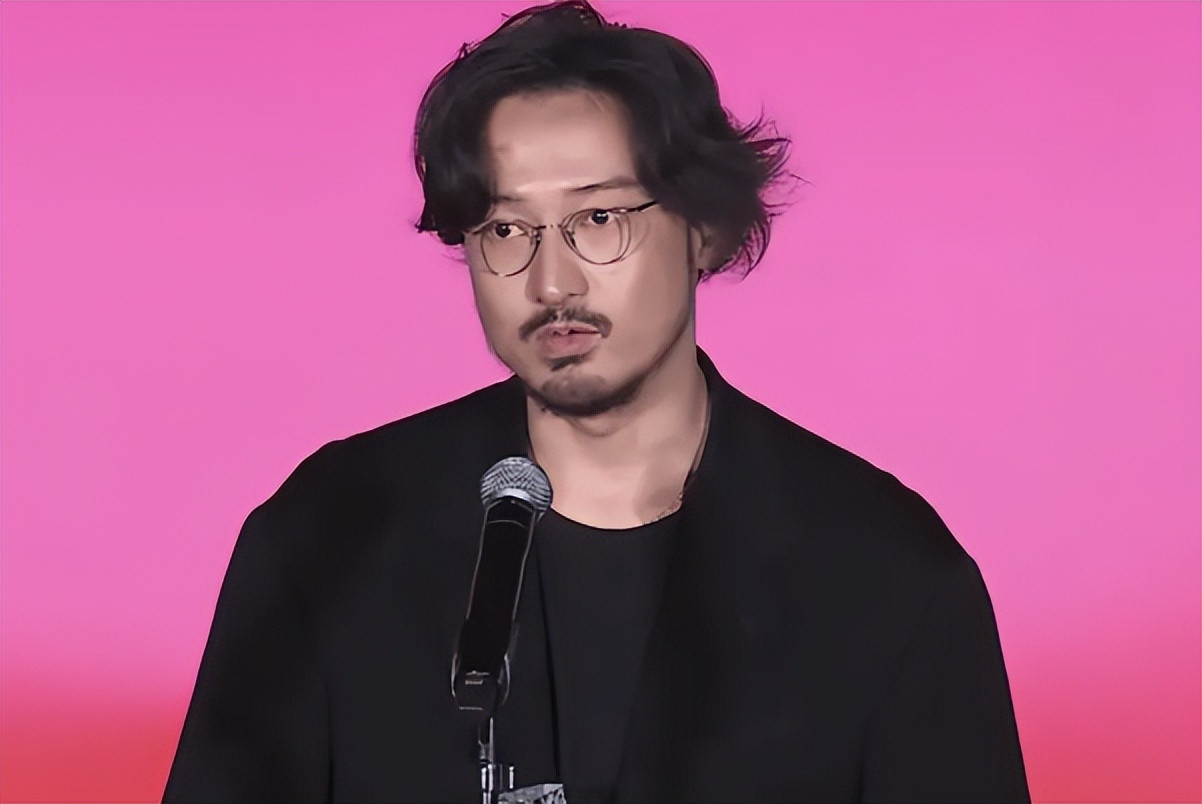

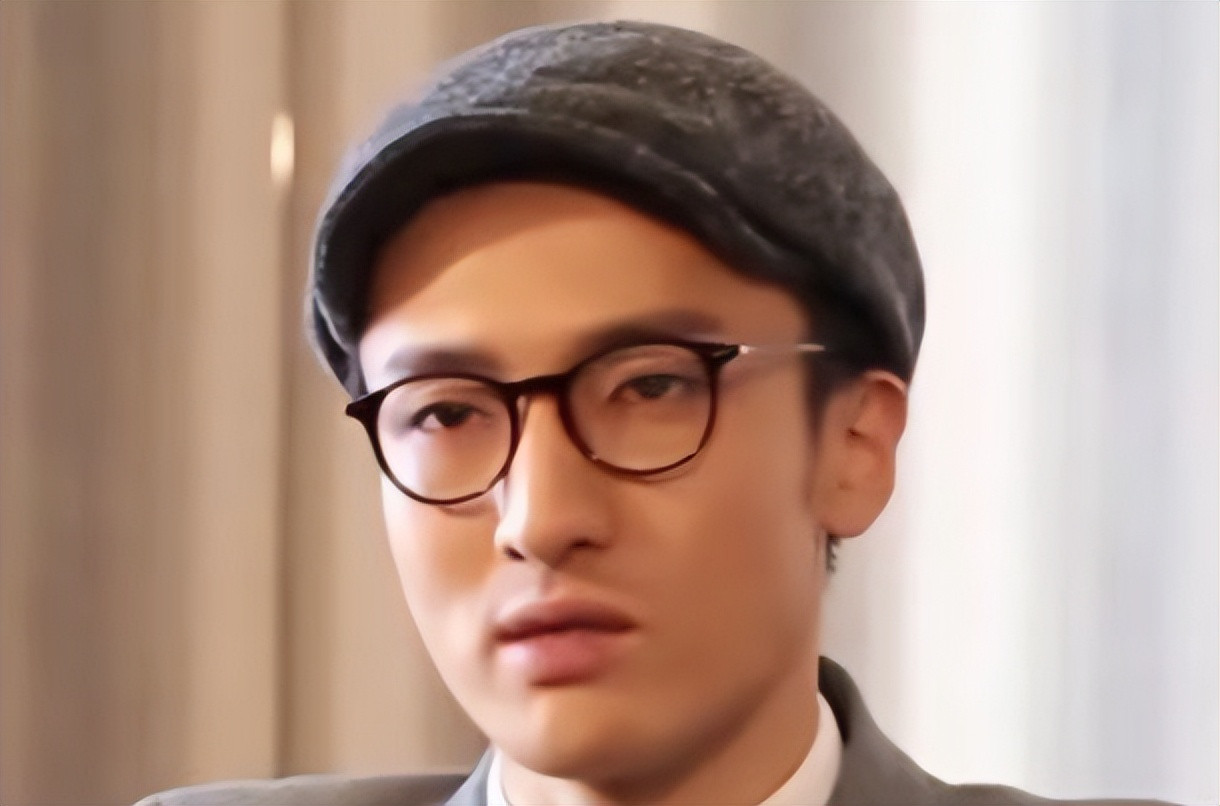

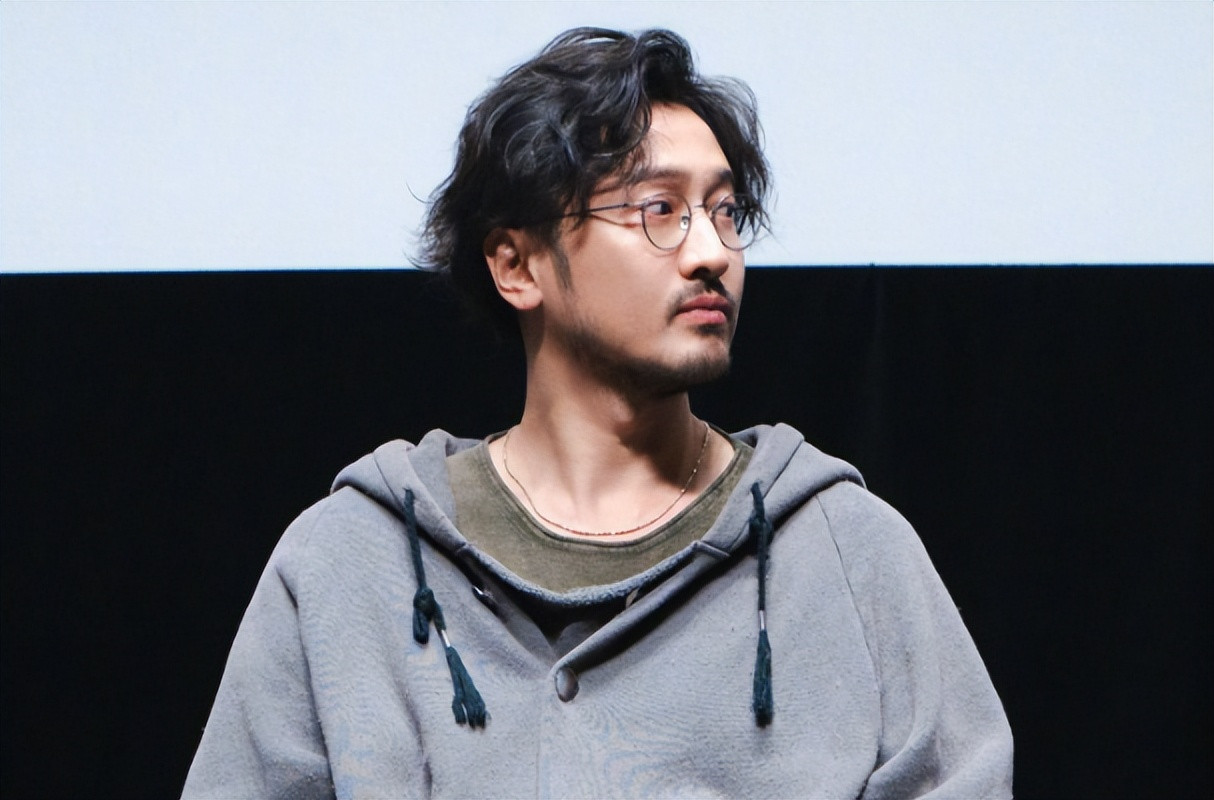

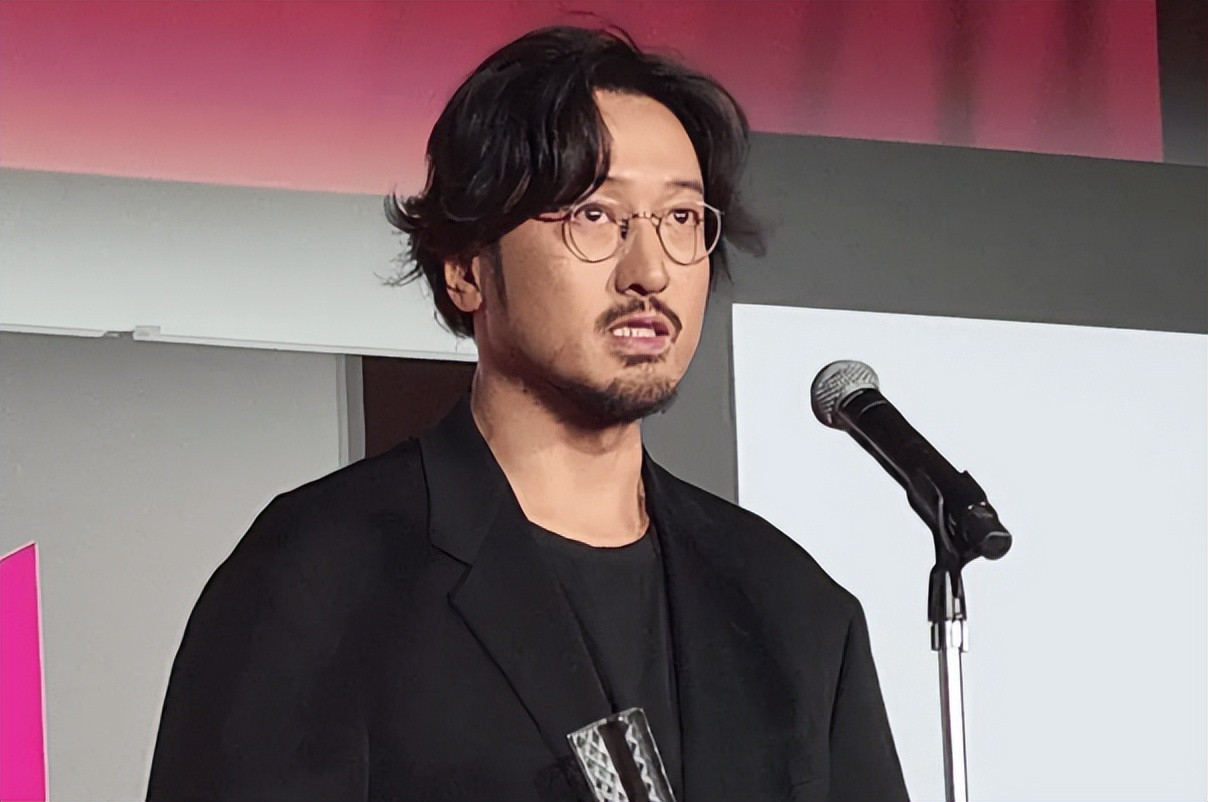

近日,在东京国际电影节的颁奖台上,当主持人念出“最佳男演员”的名字时。

41岁的王传君起身时脚步略显局促,接过奖杯的手甚至有些微微颤抖。

“我是个‘配得感’很低的人,成为焦点让我恐惧和压力。”

他的获奖感言里,有对合作演员的致谢,也有对自我的反省与期许,却唯独少了功成名就该有的那份张扬。

然而,令王传君没想到的是,自己尚未从加冕影帝的意外感中平复,就已被卷入舆论的漩涡。

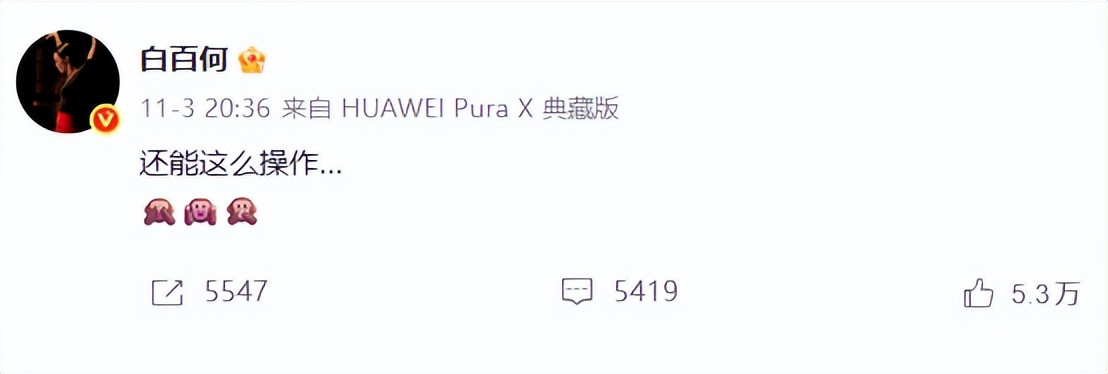

同片女主演白百何在社媒上发文“还能这么操作”,引起网友无限遐想。

而缺席电影节闭幕式的行为,也被外界解读为对奖项“分配不公”的隐晦抗议。

随着舆论的持续发酵,争议愈演愈烈。

有人质疑“戏份仅为三分之一却获奖”的评选规则,痛斥资本操控艺术。

更有甚者,以“沪圈施压评委”的传言煽动情绪,为白百何的“意难平”鸣冤。

而在这场喧嚣中,王传君似乎成了唯一的“局外人”,他手中的奖杯也成了“资本战利品”。

更讽刺的是,在争议的迷雾里,他身上的争议性标签,反倒愈发清晰的浮现出来。

2、不懂规矩的“行业异类”

回顾王传君的演艺生涯,他口碑的崩塌,始于一场“忘本”风波。

2009年,《爱情公寓》助他一夜爆红,但也将他钉死在“喜剧小丑”的框架里。

此后几年,递上门的剧本全是清一色的“搞笑担当”,他自己都忍不住吐槽道:

“演了几年戏,观众连我的真名都不知道,所有人都觉得我就该是日本人。”

为了打破外界的刻板印象,王传君主动和《爱情公寓》剧组划清界限。

不仅如此,他还在路演现场当众“炮轰”该剧,呼吁年轻人应多看些“有营养”的作品。

2015年,在拍摄完《大仙衙门》后,王传君前往日本度假。

在此期间,他收到剧组要给作品配音的消息,为此,他特意提前回国,坚持要亲自上阵。

然而,等他回来后,却发现自己的角色已经让人配完了,这让他感到非常无奈:

“我不喜欢别人给自己配音,如果我演技是八十分,他配完后就只有五十分。”

这件事后,王传君显然“被伤到了”,他开始拒绝接拍电视剧。

而随着母亲病重离世,他更是彻底“放飞自我”。

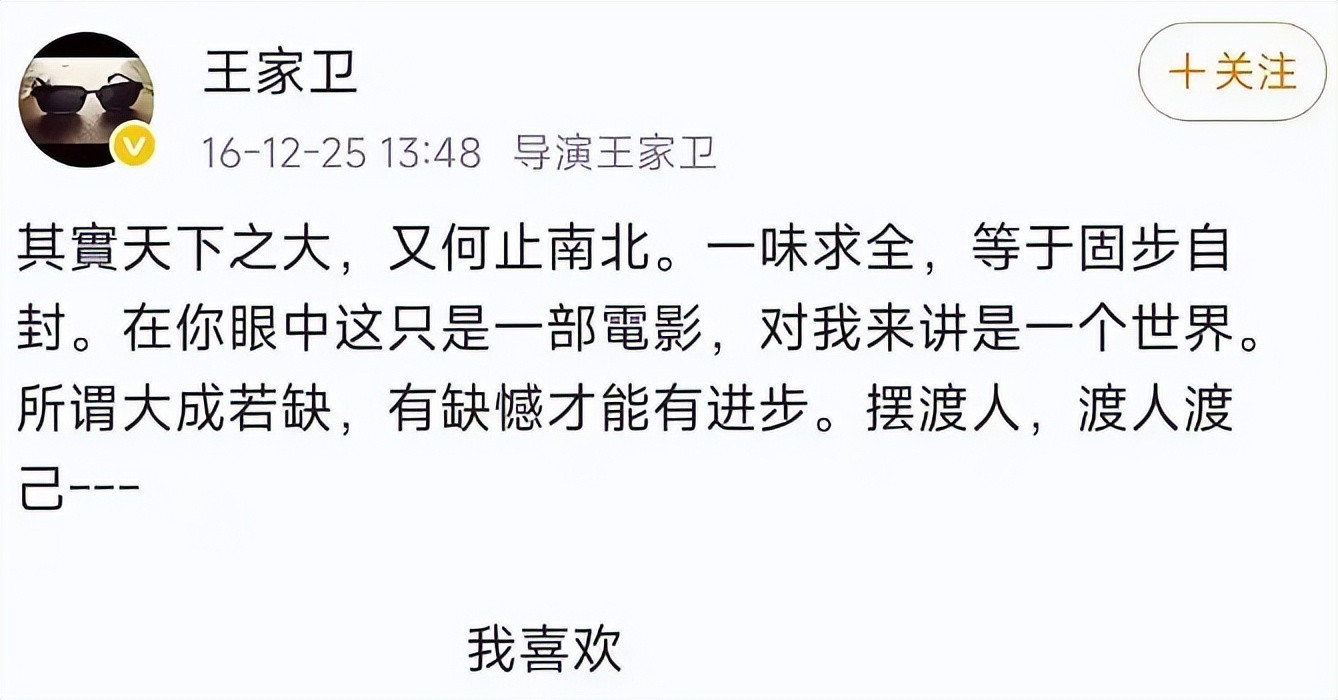

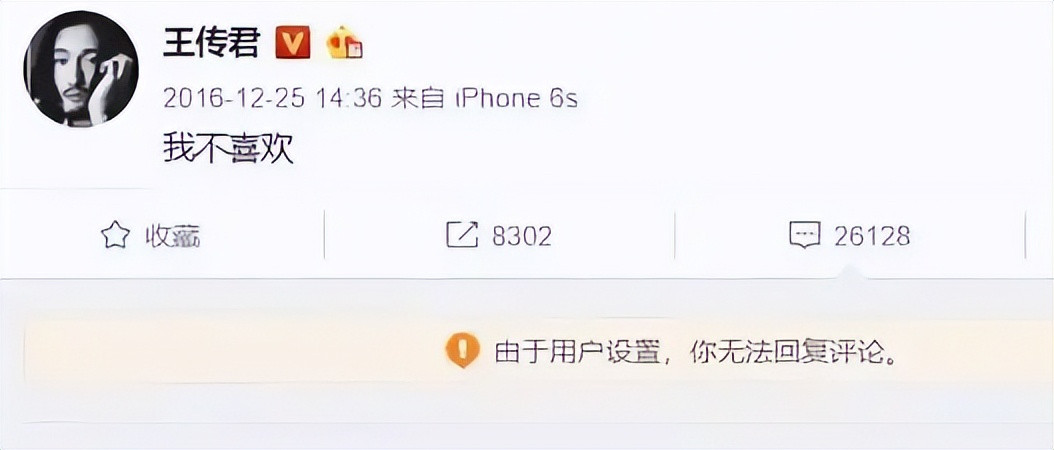

2016年,王家卫监制的电影《摆渡人》口碑崩塌,为了拯救票房,他在社媒“大吐苦水”。

彼时娱乐圈众明星纷纷发文支持,王传君却因一句“我不喜欢”冲上热搜。

自此,王传君彻底成为了行业中的异类,将近一年无戏可拍。

面对巨大的生活压力,他在采访中说出了那句“我最穷时只剩一百万元”的讽刺言论。

彼时的王传君,无论是业内还是业外都难以被接纳,已然走到了事业的悬崖边缘。

可就在外界以为他的演艺生涯会就此结束时,他却转身踏上了一条“上坡路”。

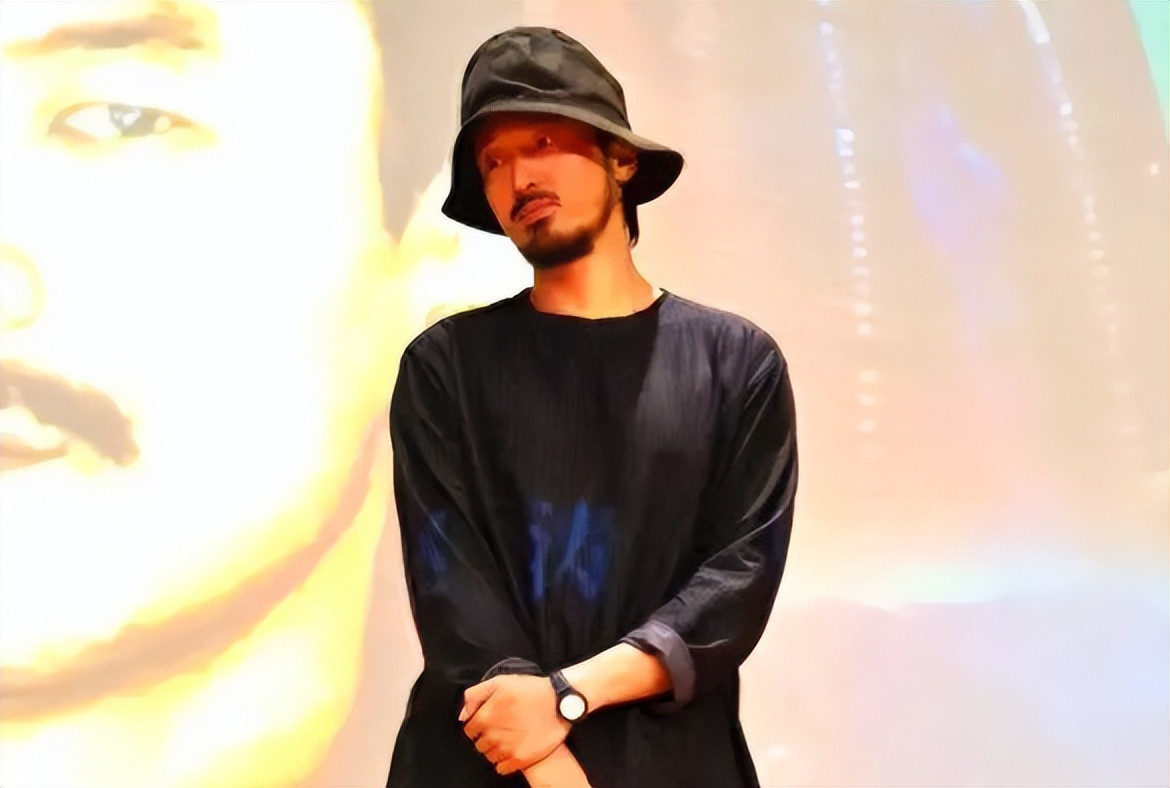

3、演艺圈的“修行者”

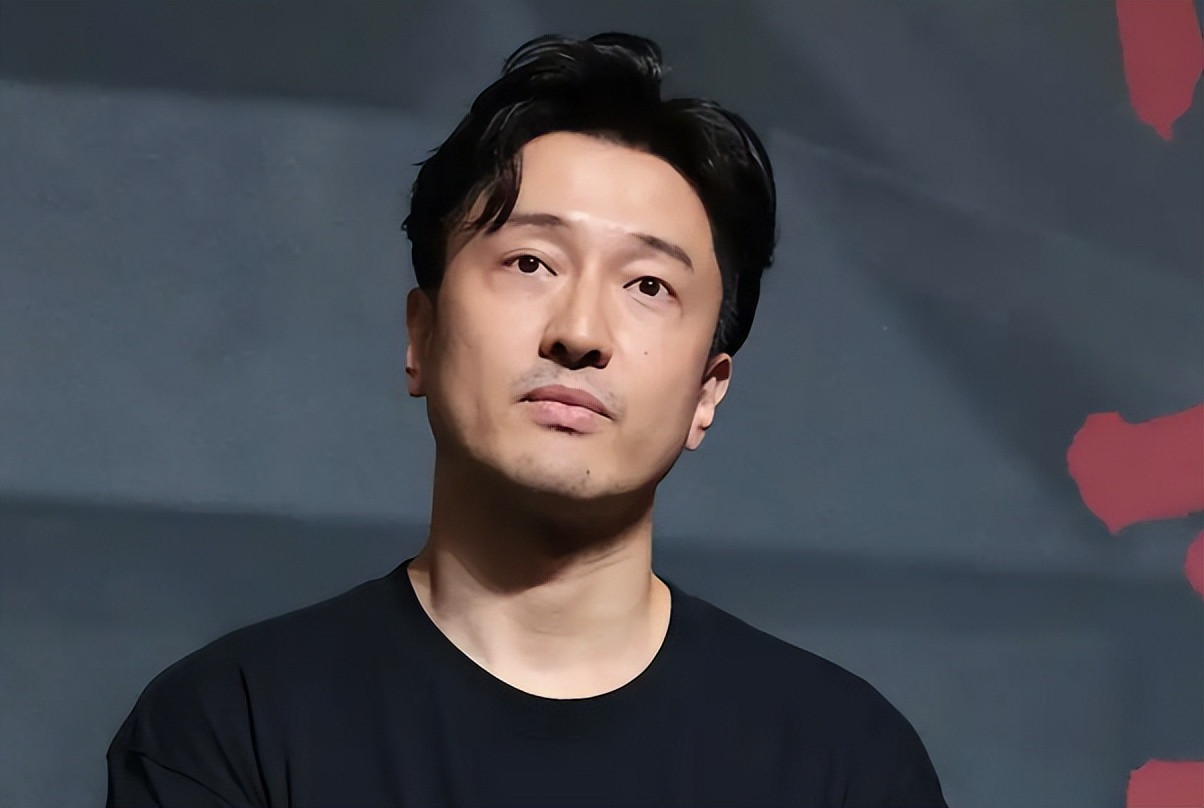

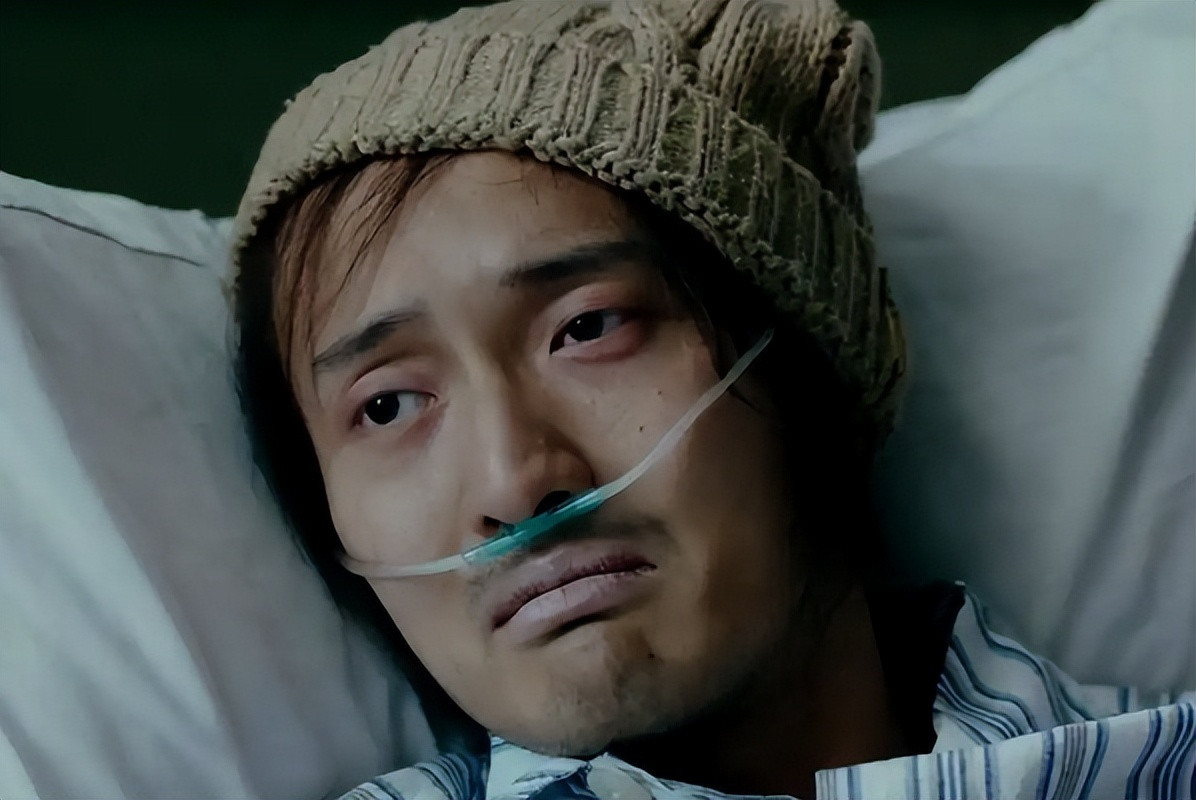

2018年,《我不是药神》成为王传君“破茧”的关键。

为了塑造白血病患者吕受益,他开启“自虐式”创作,三个月减重25斤,瘦到脱相。

在拍摄病床戏前,更是连续两天不睡觉,只为贴合角色的疲惫和绝望。

影片公映后,王传君那句“没有药了,就这样了”的台词,让无数观众泪崩。

这个角色不仅让他拿下百花奖最佳男配角,更彻底撕碎了他身上的喜剧标签。

转型成功后,王传君迎来了职业生涯的逆风翻盘,收获了行业与观众的双重认可。

但他却始终保持清醒,将重心放在演艺事业上。

在《孤注一掷》中,他为了饰演好电诈头目,特意观察秃鹫的习性,模仿其眼神与姿态。

影片上映后,他塑造的陆秉坤,拜佛时虔诚无比,转头就示意手下杀人,完美诠释了角色的伪善与狠辣。

到了《南京照相馆》中,他又收起锋芒,化身成一个胆小懦弱、贪婪自私的汉奸。

他的表演让观众在憎恶之余,看到乱世中知识分子的精神沉沦。

如今,王传君成功加冕影帝,这无疑是对他多年来精心塑造各类角色的最佳回馈。

但可惜的是,围绕奖项的争议从未停歇,舆论也没能真正站在他这一边。

4、“被排挤”的真相

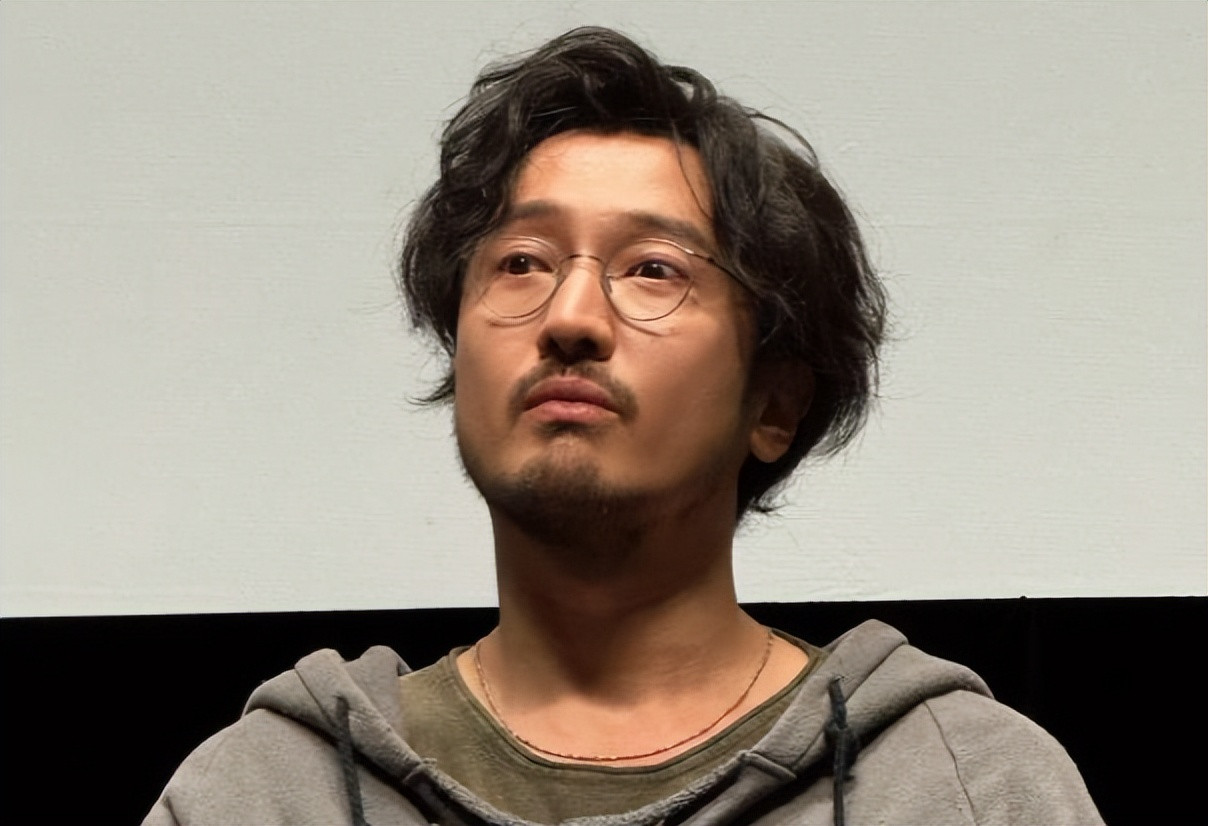

“我不会再和王传君合作了,他实在是太拼了。”

徐峥在采访中的评价,彻底揭开了王传君“被排挤”的真相。

当娱乐圈众人为了资源虚与委蛇时,他直言不讳地表达内心真实想法。

当大多数艺人秉持着“多一事不如少一事”的工作态度时,他却对每个细节都格外较真。

可以说,王传君并非被圈子抛弃,而是主动站到了圈子之外。

而这背后,源于他对“视角色为一切”的极致坚守。

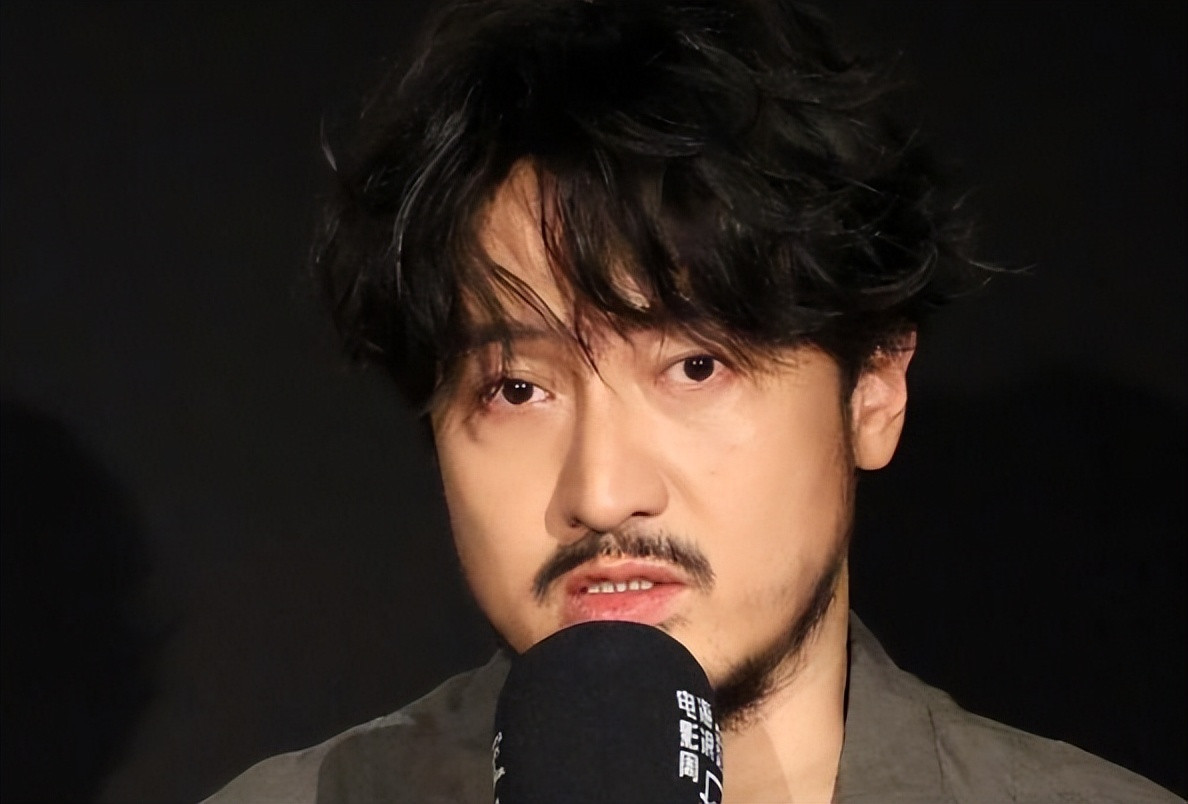

从白百何以“还能这么操作”暗示不公,到网友围绕“资本操控”展开热议。

大家热衷于讨论圈子、资本、戏份这些场外因素,却恰恰忽略了表演本身。

正如评委文晏所言:

“我们评选的是最佳演员,不在于戏份多少, 是主角还是配角。”

王传君的经历,也给娱乐圈所有演员提了个醒:

行业从不存在“排挤纯粹者”的阴谋,只存在“淘汰投机者”的规律。

王传君的“低配得感”,不是自卑,而是对艺术的敬畏。

他的“太拼”,不是偏执,而是对演员身份的坚守。

在流量喧嚣的时代,唯有把“表演”刻进骨子里,才能在行业中站稳脚跟、长盛不衰。

写在最后

当王传君在领奖台上说出“我不想成为焦点,只想做好演员”时,他早已参透行业的真谛:

演员不必挤进某个圈子,不必迎合流量规则,只要把每个角色演扎实,自然会被观众看见。

部分参考文献:

新京报|《王传君 每部戏里你都认不出我,就对了》