郝蕾炮轰三大电影节: 辛芷蕾、易烊千玺、毕赣、王传君……中枪

来源:资讯 人气:78 更新:2025-11-09 08:05:10

直接涉及辛芷蕾的是这一句:“威尼斯凭借一个女演员扯头发就可以得影后,这个影后还有含金量吗?”

------

前文回顾:

昨天,《日挂中天》国内公映,辛芷蕾因此片获得沃尔皮杯最佳女演员奖,随意她成为话题不奇怪。

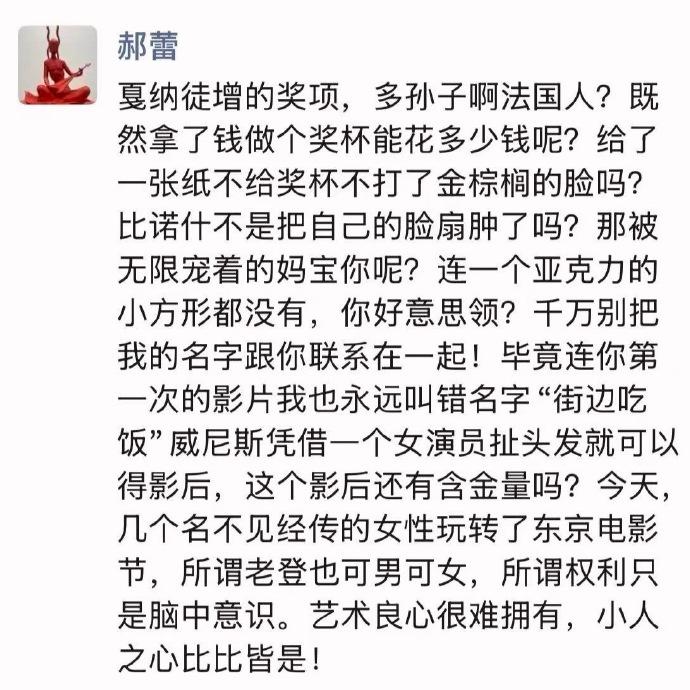

但没想到,却是著名演员郝蕾发朋友圈发难:

戛纳徒增的奖项,多孙子啊法国人?既然拿了钱做个奖杯能花多少钱呢?给了一张纸不给奖杯不打了金棕榈的脸吗?比诺什不是把自己的脸扇肿了吗?那被无限宠着的妈宝你呢?连一个亚克力的小方形都没有,你好意思领?千万别把我的名字跟你联系在一起!毕竟连你第一次的影片我也永远叫错名字“街边吃饭”

威尼斯凭借一个女演员扯头发就可以得影后,这个影后还有含金量吗?

今天,几个名不见经传的女性玩转了东京电影节,所谓老登也可男可女,所谓权利只是脑中意识。艺术良心很难拥有,小人之心比比皆是!

这段我文字中,直接涉及辛芷蕾的是这一句:“威尼斯凭借一个女演员扯头发就可以得影后,这个影后还有含金量吗?”

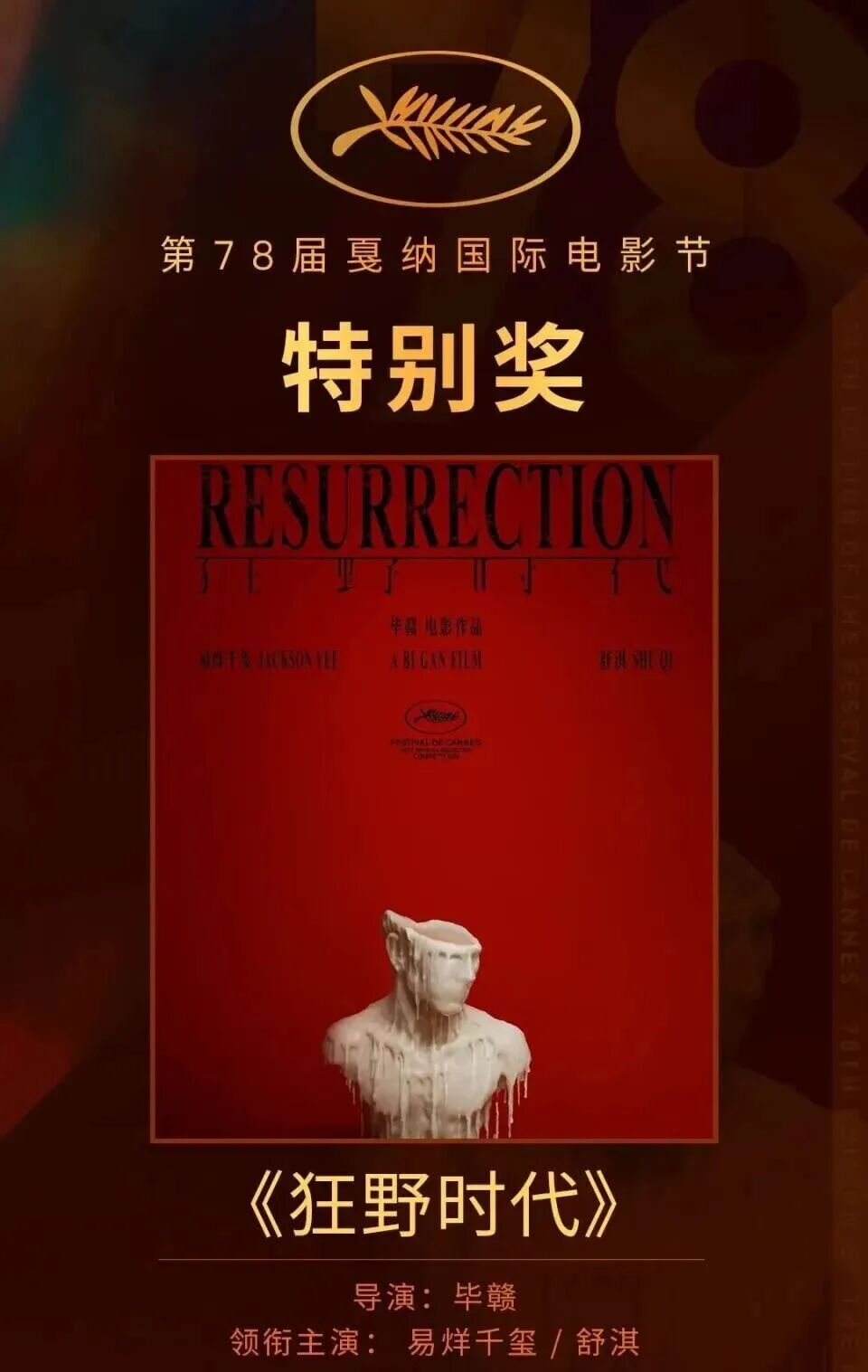

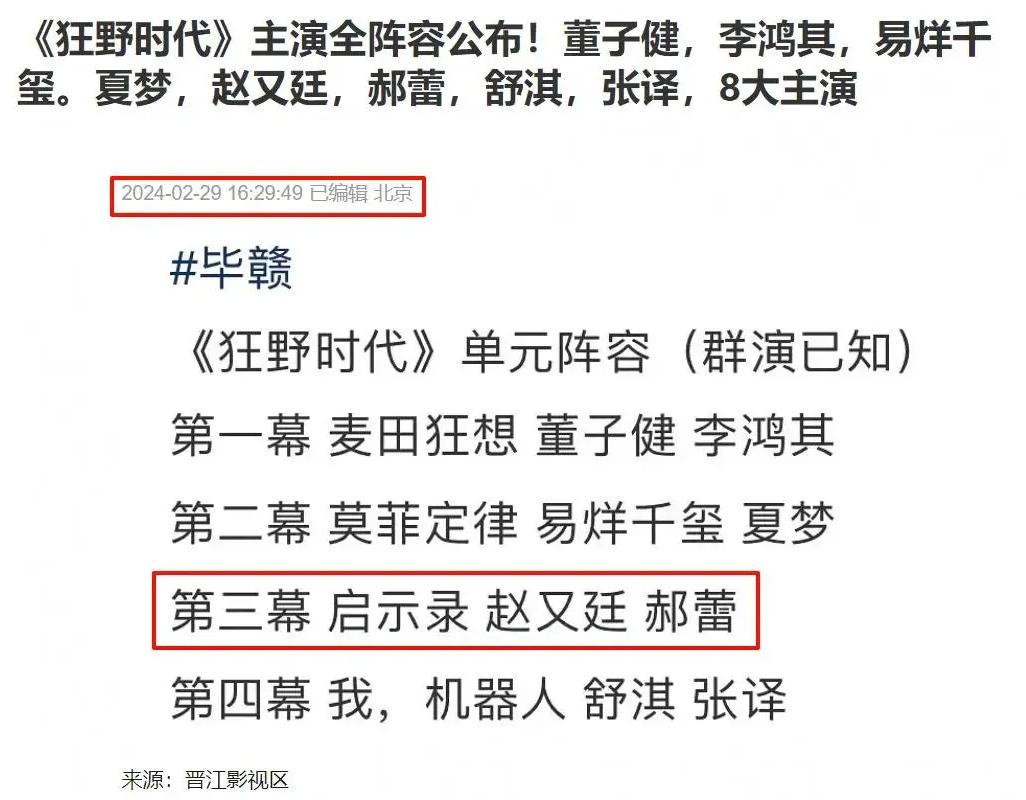

但郝蕾的目标并不只针对辛芷蕾和威尼斯电影节。她还批评戛纳电影节奖项注水,毕赣导演、易烊千玺主演的《狂野时代》获得的评审团特别奖,是临时增设、没有奖杯的“纸奖”。

她还调侃毕赣的成名作《路边野餐》是“街边吃饭”。

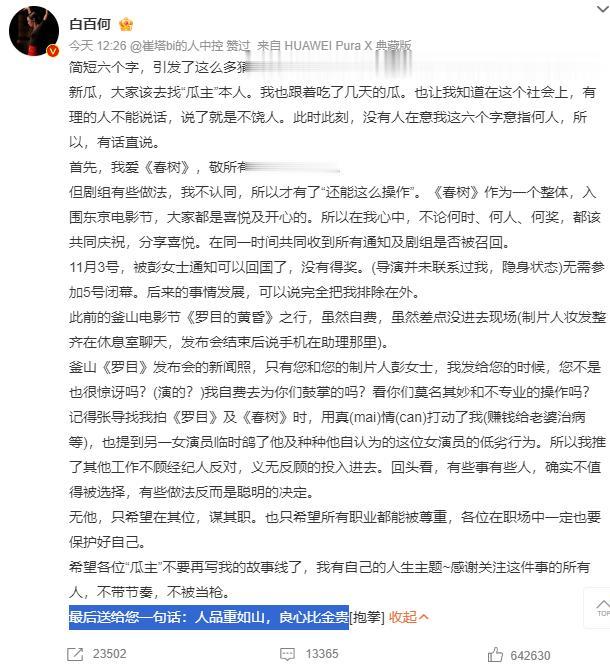

当然也没拉下东京电影节。白百何、王传君的《春树》。

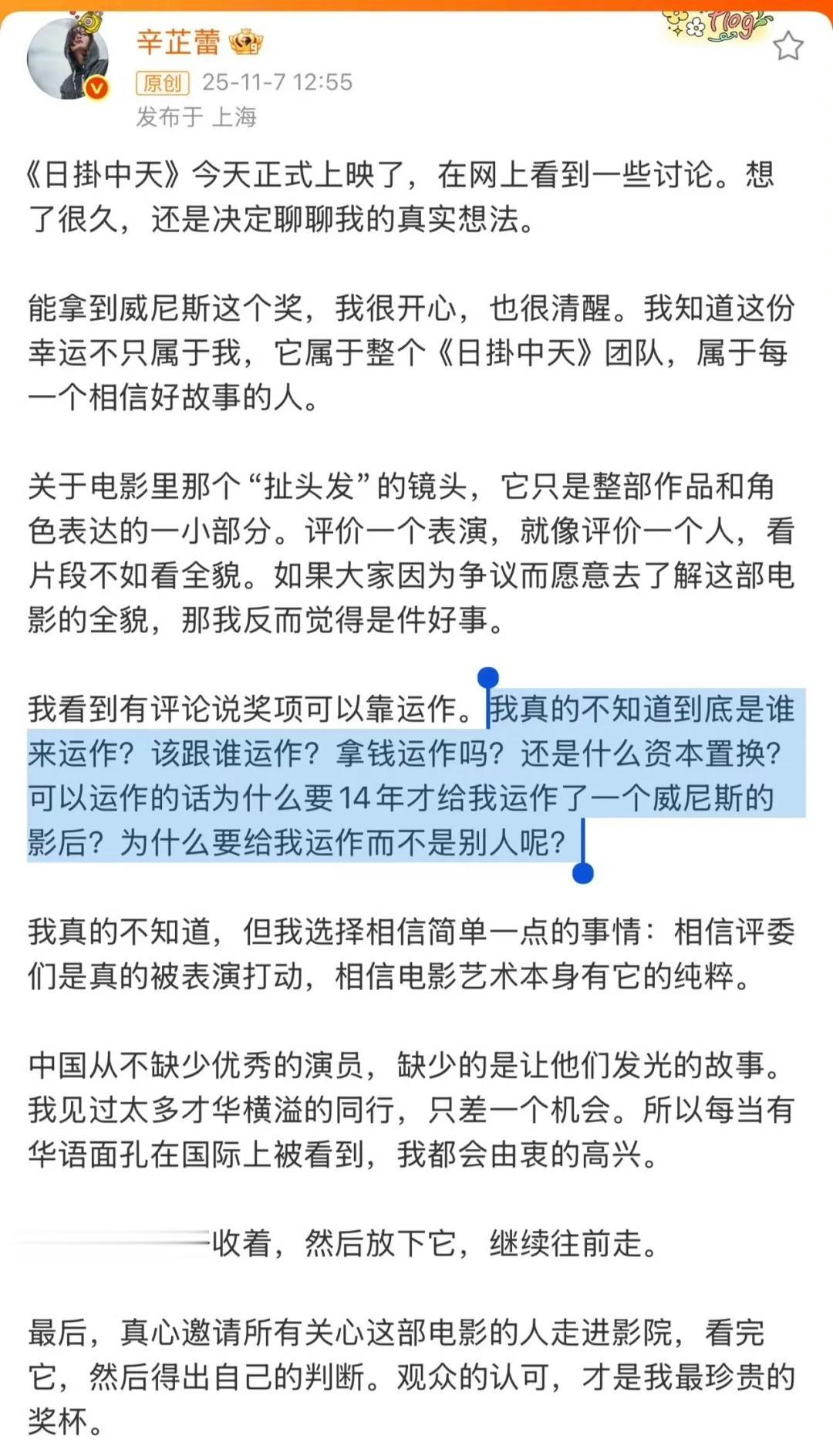

辛芷蕾为此做了回应:

能拿到威尼斯这个奖,我很开心,也很清醒。我知道这份幸运不只属于我,它属于整个《日掛中天》团队,属于每一个相信好故事的人。

关于电影里那个“扯头发”的镜头,它只是整部作品和角色表达的一小部分。评价一个表演,就像评价一个人,看片段不如看全貌。如果大家因为争议而愿意去了解这部电影的全貌,那我反而觉得是件好事。

我看到有评论说奖项可以靠运作。我真的不知道到底是谁来运作?该跟谁运作?拿钱运作吗?还是什么资本置换?可以运作的话为什么要14年才给我运作了一个威尼斯的影后?为什么要给我运作而不是别人呢?

我真的不知道,但我选择相信简单一点的事情:相信评委们是真的被表演打动,相信电影艺术本身有它的纯粹。

郝蕾是真的猛啊,这一下得罪了多少人……

在明星发言愈发谨慎、充满“塑料感”的今天,郝蕾的“朋友圈发难”为其巩固了“内娱唯一活人”、“敢说真话”的犀利人设。这个人设具有极高的辨识度和市场价值,能吸引大量厌恶虚伪的粉丝。

关键问题是,她说的有道理吗?

1

电影奖项这玩意儿能操作吗?

这问题问得就好比问:官场提拔能否暗箱操作?

戛纳正儿八经只有 7 个奖项、7 座奖杯,如果当年有第 8 个奖项那可能就是公关奖,是场外运作的。我印象中,侯孝贤当年获奖时也只有纸没有奖杯。

咱这么说吧,说戛纳红毯上摔一跤都能摔出个”特别艺术贡献奖”,可能是夸张了,但只要资本的手腕够硬,给新增个奖项并非不可能。

在 2025 年的戛纳电影节上,作为评委会主席的朱丽叶・比诺什提议为毕赣的《狂野时代》设立特别奖,她称毕赣独一无二,其自由精神、对电影的热爱以及独特的电影画面等都让她感到震撼。

你看看,这奖是不是量身定做的?

艺术就像块遮羞布,掀开来全是生意。郝蕾这通骂街,相当于把电影节的晚礼服扒了,露出里面的补丁:法国人搞临时奖项算什么呢?

2

我还没来得及看《日挂中天》,对辛芷蕾在其中的表现不予评价。

说说毕赣吧,我看过他的《路边野餐》,也就是郝蕾批评的那个“街边吃饭”。

我给《路边野餐》打了一星。这就是一部迎合电影节范式的电影啊。

库恩的“范式”理论放在这儿太贴切了:那帮电影节评委就像中世纪教士,把长镜头当圣经,把叙事断裂当圣餐。确立了这种范式为高级之后,一坨翔也能被夸出花来。

毕赣的电影就像是给欧洲评委特供的”东方神秘主义盒饭”——摇晃的镜头是佐料,离散的主题是主食,至于故事?那不过是餐后可有可无的薄荷糖。

这帮人早被法国新浪潮的范式洗成审美傀儡,看见手持摄影就高潮,遇到台词晦涩就跪拜。

要我说,《路边野餐》该改名叫《街头吃饭》挺好,专售电影节特供馊饭,圈内人自嗨去吧。

3

郝蕾这条鲶鱼搅得好!

当年鲁迅说砸烂铁屋子,现在需要砸烂镀金奖杯。电影节的权力游戏越来越像皇帝的新装:

威尼斯用”扯头发”发影后,相当于给跳广场舞的大妈发维也纳金色大厅聘书。

东京电影节搞性别流动评委会,活像夜总会临时凑的草台班子,虽然政治正确得很。

该有人站出来学《皇帝的新衣》里那个孩子了。

郝蕾这一次暴躁发言,相当于点燃了江湖二踢脚。文艺本来就是各花入各眼,但你看现在的主流文艺青年哪有什么自主判断力,完全被光环效应左右,《路边野餐》豆瓣打分8.0,《小丑2:双重妄想》才6.0分,这真是笑话。

郝蕾抨击的电影节公关、资本运作、奖项含金量注水,这些都是行业内心照不宣的“潜规则”。她以圈内资深演员的身份,用如此直白的市井语言将其捅破,确实起到了“祛魅”的效果,让公众看到了光环背后的算计。

从这个角度看,她是可敬的,承担了“说真话”的代价。

然而,她的发言夹杂了大量个人情绪和人身攻击(如“妈宝”、“街边吃饭”)。这极大地削弱了其批判的公共价值,使其更像是一次个人积怨的总爆发。特别是结合她疑似参演毕赣电影的戏份被删、自己作品未获奖的背景,其言论的“公正性”和“纯粹性”就大打折扣。

与其说她在为“艺术良心”呐喊,不如说是一个自认被体系辜负的“局内人”的激烈控诉。 她的姿态是“屠龙”的,但语言和动机却充满了“祥林嫂”式的怨怼。

但无论如何,郝蕾提供了一枚引爆沉默的炸弹,让一场早已该进行的讨论,再也无法被忽视。

已开快捷转载,文章可自由转载

END

《知情人透露当年明月“发疯”细节》已404,还没看的朋友可关注“智识漂流”公号,在智识漂流公号输入“当年”领